mercredi, 20 mars 2013

Bulletin célinien n°350

Le Bulletin célinien n°350

mars 2013

Vient de paraître : Le Bulletin célinien, n° 350.

Au sommaire :

Marc Laudelout : Bloc-notes

Christine Sautermeister : Céline mémorialiste

Bernard Morlino : Jean Luchaire, l'enfant perdu des années sombres

Cédric Meletta : Jean Luchaire à Sigmaringen

Jean-Paul et François Senac : Le choix de Sigmaringen

Eugène Saccomano nous écrit

Abonnement : 55 euros à :

Le Bulletin célinien, Bureau St Lambert, B P 77, BE 1200 Bruxelles.

Courriel : celinebc@skynet.be.

> Consulter le sommaire des anciens numéros ici.

00:05 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céline, revue, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 28 février 2013

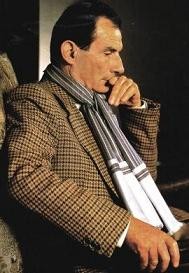

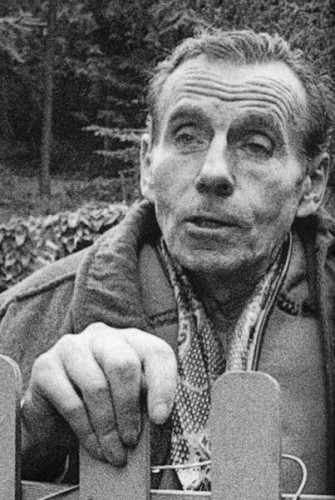

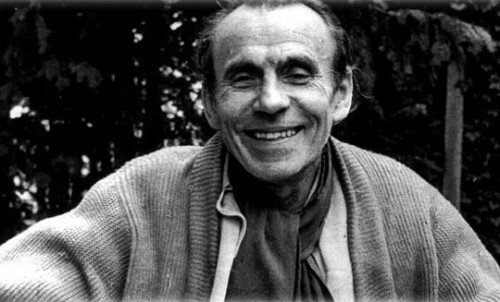

Jean Cau, amigo de España

Jean Cau, amigo de España

Cuando falleció Jean Cau (18-VI-93), Robert Schener escribió en la revista «Le Choc du Mois» que fue «una ironía del destino: el cáncer ha vencido al que tanto combatió, con por arma principal un singular talento, contra el cáncer ideológico, cultural, social y político, que se ha abatido sobre Occidente, le mina y desvitaliza». No se equivocaba el columnista galo, Cau ha sido quizás el último de los intelectuales que se atrevieron a levantar la pluma para combatir como anticonformista en medio del pensamiento único que azota Europa.

Cuando falleció Jean Cau (18-VI-93), Robert Schener escribió en la revista «Le Choc du Mois» que fue «una ironía del destino: el cáncer ha vencido al que tanto combatió, con por arma principal un singular talento, contra el cáncer ideológico, cultural, social y político, que se ha abatido sobre Occidente, le mina y desvitaliza». No se equivocaba el columnista galo, Cau ha sido quizás el último de los intelectuales que se atrevieron a levantar la pluma para combatir como anticonformista en medio del pensamiento único que azota Europa.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean cau, espagne, france, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 20 février 2013

Nostalgies dans l'oeuvre

16:25 Publié dans Evénement, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céline, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, événement, atlanta, états-unis |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 16 février 2013

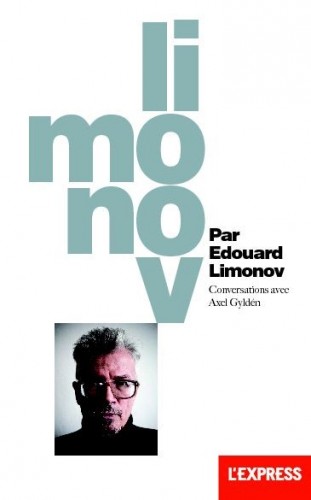

Limonov par Edouard Limonov

Limonov par Edouard Limonov

Ex: http://ungraindesable.hautetfort.com/

Petit tour hebdomadaire, hier, chez Emaüs ou j’ai déniché ceci : Limonov Par Edouard Limonov Conversations avec Axel Gyldén

Petit tour hebdomadaire, hier, chez Emaüs ou j’ai déniché ceci : Limonov Par Edouard Limonov Conversations avec Axel Gyldén

Etonnant … je ne l’avais pas remarqué à sa sortie, il faut dire que ne fréquente pas le site de l’Express.

En ce moment le public français découvre Limonov grâce à Carrère « Il est certain que le succès de Carrère m’a bien servi. Mais j’ai aussi servi Carrère. Notre couple est comparable à celui de Régis Debray et Che Guevara. Sans le Français, qui a présenté le révolutionnaire au public européen, Guevara n’aurait probablement pas eu la même aura. Et voyez Jésus-Christ : sans la trahison de Judas, il serait peut-être tombé aux oubliettes de l’histoire. Je comprends très bien comment fonctionnent les choses : à l’image de Sibylle qui guide Enée vers les flammes, dans l'Énéide de Virgile, il faut être deux pour pénétrer aux Enfers.

Tout cela est très positif : la France s’intéresse de nouveau à mon œuvre qui compte plus de cinquante livres. Or Le poète russe est depuis longtemps épuisé et non réédité. Sur Amazon, sa cote dépasse 300 euros. À vrai dire, j’estime que sa vraie valeur se situe plutôt autour de 3.000, voire de 30 000 euros, mais passons. Il sera bientôt réédité, j’imagine. Certains de mes livres, encore inédits en France, seront peut-être traduits. »

Continuons plus loin avec Limonov.

— Comment s’est déroulée la rencontre avec le leader du Front national ?

— Le Pen nous a offert un dîner mémorable dans sa propriété du parc de Montretout, à Saint-Cloud, d’où l’on voit tout Paris. Avec Le Pen, Jirinovski et moi-même, nous formions une belle brochette de « bad boys ». Sur les murs de la villa de Montretout, une chose m’a frappé : j’y ai reconnu des tableaux de l’artiste russe Ilya Glazounov. [Ilya Glazounov était lui aussi monarchiste.] Le Pen était étonné que je connaisse cet artiste. Il m’a expliqué qu’ils étaient amis depuis les années 1960.

— Cela ne vous dérange pas de fréquenter des gens qui flirtent avec l’antisémitisme ?

— Il n’existe aucune preuve de ce que vous avancez. Je préfère toujours forger mon opinion à partir d’observations personnelles plutôt que sur la base d’avis extérieurs ou d’articles de presse. Si je me fie à ma méthode de compréhension des hommes au premier regard exposée plus haut, il est clair que Jean-Marie Le Pen est beaucoup plus sympathique que, par exemple, Vladimir Poutine ou Dmitri Medvedev. Il est aussi plus honnête. En fait, Le Pen est sans doute l’homme politique français dont l’honnêteté intellectuelle est la plus incontestable.

J’ai apprécié, chez lui, un côté humain, affable. Il a une manière aimable de recevoir ses invités, sans façons, et en leur faisant sentir qu’ils sont des personnages plus importants que lui-même. Certes, il vit comme un bon bourgeois. Mais il est un peu baroudeur, et un peu voyou, ce qui en fait un type intéressant. Par son talent oratoire et son tempérament impétueux, il m’a fait penser à Danton.

— Le Pen, « sympathique » ? Vous allez encore vous faire des amis en France…

— De moi aussi la moitié des gens disent que je suis antipathique et infréquentable. Mais c’est faux. Voilà peu, mon nouvel agent littéraire François Samuelson buvait une vodka chez moi et l’a dit : « Mais pourquoi Emmanuel Carrère a-t-il écrit que tu étais distant ? Tu n’es pas distant. » Je suis certes un peu froid au premier contact. Mais ensuite, je m’ouvre, je me livre. Carrère a projeté sur moi ce qu’il est : il est beaucoup plus froid, distant, réservé que moi. Le vrai problème avec moi, c’est que j’ouvre ma grande gueule. Une attitude insupportable pour la France qui est le royaume du « political correctness ».

— La France est « politiquement correcte » ?

— Exactement. Il y a chez vous des régions entières de la pensée, des territoires intellectuels, des pans de la mémoire collective qu’il est interdit d’explorer. Je ne veux pas entrer dans les détails. Mais le résultat, c’est qu’en France, les idées se tarissent et la pensée est unique. Ce n’est pas un hasard s’il n’y a plus de grands maîtres à penser, ni de grands écrivains depuis trois bonnes décennies, en France.

— Dans certains cas, le « politiquement correct » n’est-il pas souhaitable, notamment pour empêcher l’expression du racisme assumé ? Certaines pensées sont, en effet, indicibles.

— Je ne suis pas d’accord. En France comme en Allemagne, il est interdit d’exprimer l’idée que l’immigration de masse en provenance des pays musulmans pose des problèmes. Le « politiquement correct » l’interdit. Pourtant, c’est la réalité. Comment traiter cette question si elle n’est pas énoncée ?

Cet entretien se termine par cette question

— À 69 ans, il serait peut-être temps d’envisager de prendre des vacances ?

— Je n’en ai jamais pris. Je n’ai jamais voyagé avec l’idée de me reposer ou de visiter des endroits. Tous mes déplacements avaient un objectif professionnel : participer à un salon littéraire, tenir un meeting, faire la guerre. Voilà mon idée des vacances. Le tourisme est une occupation artificielle, inintéressante. Regarder une carte postale procure autant de plaisir.

Cependant, j’aurais aimé explorer l’Afrique au temps de Livingstone et Stanley. Ce n’était pas du tourisme, c’était une aventure trépidante, une lutte pour la vie. L’industrie du tourisme me dégoûte. J’étais ravi quand j’ai appris que des requins avaient dévoré des touristes allemands en Égypte !

Bien sûr dans ce livre beaucoup de thèmes sont abordés : son enfance, ses parents, sa vie de voyou, son départ d’URSS , ses rencontres avec des artistes, le mouvement punk, L’Idiot international, la prison, le milieu littéraire parisien, la prison, la guerre …

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edouard limonov, russie, freance, lettres, lettres russes, lettres françaises, littérature, littérature russe, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 09 février 2013

Bulletin célinien 349

Le Bulletin célinien n°349

février 2013

Vient de paraître : Le Bulletin célinien, n° 349.

Au sommaire :

Marc Laudelout : Bloc-notes

François Gibault : Le centenaire de Lucien Combelle

Pierre Assouline : Entretien avec Lucien Combelle (1988)

Philippe Alméras : Lucien Combelle relaps

Correspondance Combelle - Céline : "Révolution et révolutionnaires" (1942)

Lucien Combelle : L'heure est au pamphlet (1939)

Eric Mazet : D'un monument à l'autre

Frédéric Saenen : Albert Cossery, le sphinx

Abonnement : 55 euros à :

Le Bulletin célinien, Bureau St Lambert, B P 77, BE 1200 Bruxelles.

00:05 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, céline, revue |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 25 janvier 2013

JEAN FONTENOY : AVENTURIER, JOURNALISTE, ECRIVAIN"

JEAN FONTENOY : AVENTURIER, JOURNALISTE, ECRIVAIN"

Méridien Zéro a reçu Philippe Vilgier, auteur d'une passionnante biographie parue aux Editions Via Romana sur Jean Fontenoy, aventurier, journaliste et écrivain.

Cet homme hors du commun, au tracé de vie riche et iconoclaste, a été qualifié de "Malraux fasciste". C'est le portrait de ce personnage complexe et captivant que nous vous proposons.

A la barre : PGL

A la technique : Lord Tesla

Pour écouter:

http://www.meridien-zero.com/archive/2013/01/11/emission-n-127-jean-fontenoy-aventurier-journaliste-ecrivain.html

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 29 novembre 2012

Richard Millet über Terrorismus und Literatur

Richard Millet über Terrorismus und Literatur

Martin LICHTMESZ

Unmittelbar nach der Tat bezeichnete der deutsche Komponist Karlheinz Stockhausen den Terroranschlag vom 11. September 2001 als „das größte Kunstwerk, was es je gegeben hat“. Den Zusatz „jetzt müssen Sie alle Ihr Gehirn umstellen“ vorausgeschickt, sagte er im Wortlaut:

Daß also Geister in einem Akt etwas vollbringen, was wir in der Musik nie träumen könnten, daß Leute zehn Jahre üben wie verrückt, total fanatisch, für ein Konzert. Und dann sterben. Und das ist das größte Kunstwerk, das es überhaupt gibt für den ganzen Kosmos. Stellen Sie sich das doch vor, was da passiert ist. Das sind also Leute, die sind so konzentriert auf dieses eine, auf die eine Aufführung, und dann werden fünftausend Leute in die Auferstehung gejagt. In einem Moment. Das könnte ich nicht. Dagegen sind wir gar nichts, also als Komponisten. … Ein Verbrechen ist es deshalb, weil die Menschen nicht einverstanden waren. Die sind nicht in das Konzert gekommen. Das ist klar. Und es hat ihnen niemand angekündigt, ihr könntet dabei draufgehen.

Stockhausen kam damit trotz großer Empörung gerade noch davon – als Abgesandter des Sirius schützte ihn die Narrenfreiheit des Avantgardisten. Kurz darauf erregte auch der postmoderne Philosoph Jean Baudrillard erhebliche Irritation, als er in einem Artikel für die Tageszeitung Le Monde den Terroranschlag als eine Art Hyper-Event, als „Mutter aller Events“ beschrieb. Während noch alle Welt unter Schock stand, und in Deutschland betappert „Wir sind alle Amerikaner!“ gestammelt wurde, versuchte Baudrillard, die Tat mit kaltem Auge als Menetekel und Symbol zu lesen, an dem auch der selbstzerstörerische Trieb des Westens sichtbar werde.

Der Spiegel interviewte Baudrillard zu diesen Thesen:

SPIEGEL: Monsieur Baudrillard, Sie haben die Attentate vom 11. September in New York und Washington als das „absolute Ereignis“ beschrieben. Sie haben die USA beschuldigt, durch ihre unerträgliche hegemoniale Übermacht den unwiderstehlichen Wunsch nach ihrer Zerstörung zu wecken. Jetzt, wo die Herrschaft der Taliban kläglich zusammengebrochen ist, Bin Laden nichts mehr als ein gehetzter Flüchtling ist, müssen Sie nicht alles widerrufen?

Baudrillard: Ich habe nichts verherrlicht, niemanden angeklagt und nichts gerechtfertigt. Man darf den Botschafter nicht mit seiner Kunde verwechseln. Ich bemühe mich, einen Prozess zu analysieren: den der Globalisierung, die durch ihre schrankenlose Ausdehnung die Bedingungen für ihre eigene Zerstörung schafft.

SPIEGEL: Lenken Sie damit nicht einfach ab von der Tatsache, dass identifizierbare Verbrecher und Terroristen für die Anschläge verantwortlich sind?

Baudrillard: Natürlich gibt es handelnde Akteure, aber der Geist des Terrorismus und der Panik reicht weit über sie hinaus. Der Krieg der Amerikaner konzentriert sich auf ein sichtbares Objekt, das sie zerschmettern möchten. Doch das Ereignis vom 11. September in all seiner symbolischen Bedeutung lässt sich so nicht auslöschen. Die Bomben auf Afghanistan sind eine völlig unzulängliche Ersatzhandlung.

SPIEGEL: Warum können Sie nicht einfach akzeptieren, dass die Zerstörung des World Trade Center die willkürliche, irrationale Tat einiger verblendeter Fanatiker war?

Baudrillard: Eine gute Frage, aber selbst wenn es sich um eine bloße Katastrophe gehandelt hätte, bliebe die symbolische Bedeutung des Ereignisses erhalten. Nur so erklärt sich auch seine Faszination. Hier ist etwas geschehen, das bei weitem den Willen der Akteure übersteigt. Es gibt eine universelle Allergie gegen eine endgültige Ordnung, gegen eine endgültige Macht, und die Zwillingstürme des World Trade Center verkörperten diese endgültige Ordnung in vollkommener Weise.

SPIEGEL: Demnach erklären Sie den terroristischen Wahn als unausweichliche Reaktion auf ein System, das selbst größenwahnsinnig geworden ist?

Baudrillard: Das System selbst in seinem totalen Anspruch hat die objektiven Bedingungen dieses furchtbaren Gegenschlags geschaffen. Der immanente Irrsinn der Globalisierung bringt Wahnsinnige hervor, so wie eine unausgeglichene Gesellschaft Delinquenten und Psychopathen erzeugt. In Wahrheit sind diese aber nur die Symptome des Übels. Der Terrorismus ist überall, wie ein Virus. Er braucht Afghanistan nicht als Heimstatt.

Irgendwo in der Mitte zwischen Baudrillard und Stockhausen stossen wir auf den österreichischen Künstler und Medientheoretiker Peter Weibel, der vor einem Jahr in einem Interview mit dem Standard das Auftreten von Amokläufern und Attentätern in Europa als Symptome eines zerfallenden Systems deutete:

Das Problem ist: Je länger es dauert, bis das System implodiert, desto höher sind die Kosten. Die Armut wird steigen, damit steigt in der Gesellschaft das Konfliktpotential. Denken wir doch nur an die Attentate in Norwegen und Lüttich. Man kann es sich einfach machen und sagen: Anders Brevik und Nordine Amrani sind geisteskranke Individuen. Aber diese Attentäter nahmen Tendenzen, Slogans, Gedankengut auf. Brevik hat ein Manifest mit 1500 Seiten geschrieben. Und durch ihre psychische Kondition wurde dieses Gedankengut verzerrt. Amrani und Brevik hätten es aber nicht verzerren können, wenn nicht etwas zum Verzerren da gewesen wäre. Jetzt versucht man, Menschen wie Brevik zu isolieren – und übersieht, dass das Pathologische nicht in ihnen, sondern in der Gesellschaft ist. Sie sind nur das Fieberthermometer. Wenn wir nicht bald eine Lösung finden, werden solche Attentate zunehmen. Und das wäre für mich ein Symptom für die sich abzeichnende Instabilität des Systems.

Weibel ist ein Veteran des „Wiener Aktionismus“ - man begegnet ihm auch als Gesprächspartner Lutz Dammbecks in dessen legendärer Dokumentarstudie „Das Meisterspiel“ (1998), die unter anderem die alte Frage der Avantgarde nach dem Aufbrechen und Sprengen der traditionellen Grenzen der Kunst umkreiste.

Im Zentrum des Films stand ein Akt von ästhetischem „Terrorismus“: Ein unbekannter Täter war im September 1994 in das Atelier des als „Übermaler“ fremder Gemälde bekannt gewordenen Arnulf Rainer eingedrungen, und hatte dessen Bilder seinerseits mit schwarzer Farbe übermalt (wie übrigens auch einmal der „Pornojäger“ Martin Humer ein Bild von Otto Mühl „zugenitscht“ hat), eines davon mit der Persiflage eines Satzes aus der Autobiographie eines bekannten verhinderten Künstlers versehen, der sich später unter anderem in der „Ästhetisierung der Politik“ einen Namen gemacht hat, in großen roten Lettern:

Und da beschloß er, Aktionist zu sein.

Etwa ein Jahr später wurde der Polizei ein „Bekennerschreiben“ zugesandt, in der Tat eine kenntnisreiche, manifestartige Fundamentalkritik bestimmter Tendenzen der modernen Kunst. Ob tatsächlich der Autor des Traktats mit dem Übermaler des Übermalers identisch war, bleibt bis heute ungeklärt (manche vermuten, daß niemand anders als Rainer selbst hinter der Aktion steckte).

Zeitgleich wurde Österreich von einer geheimnisvollen Briefbombenserie mit fremdenfeindlichem Hintergrund heimgesucht, die ebenfalls von Manifesten (und sogar schwarzen Texttafeln) begleitet wurde. Das führte Dammbeck zu der Frage, ob es sich hierbei nicht auch um eine Art von blutiger „Konzeptkunst“ handeln könne.

Der 1953 geborene französische Romancier und Essayist Richard Millet steht also mit seinem im August des Jahres erschienenen Essay mit dem irritierenden Titel „Literarische Lobrede auf Anders Breivik“ durchaus in einer langen intellektuellen Tradition. Im Gegensatz zu Stockhausen und Baudrillard ist er aber nicht bloß mit einem blauen Auge davongekommen.

Alain de Benoist berichtete über die massive mediale Diffamierungs- und Ausgrenzungskampagne, die wider Millet einsetzte, und ihn schließlich seine Position als Lektor von Gallimard kostete (unter anderem hatte er die Herausgabe des Schlagers „Die Wohlgesinnten“ von Jonathan Littell maßgeblich mitverantwortet).

Über den Inhalt des Essays gelogen wurde auch in der deutschen Presse, die Millet übrigens bisher recht wohlgesonnen (no pun intended) war. Seinen Roman „Die drei Schwestern Piale“ (1998) pries die Süddeutsche Zeitung als „Kunstwerk von seltener Geschliffenheit und Eleganz“, und die Zeit lobte „Der Stolz der Familie Pythre“ (2001) für seine „klare und leuchtende Sprache“. Die Sprache und ihr Verfall zur Schablone der „Allgemeinheiten“ ist ein wesentliches Thema Millets: so seines Großessays „Langue Fantôme“ (Phantomsprache), zu dem die „Éloge littéraire“ nur eine kurze Bonusbeigabe ist.

In der Tat wird bei der Lektüre des inkriminierten Textes schnell klar, daß der Titel nicht nur ironisch, sondern geradewegs sarkastisch gemeint ist: in einer Zeit, in der die Sprache, die Kultur und die Literatur massiv verfallen und zerstört werden, kann man auch einen destruktiven Akt wie den Breiviks als „literarisch“ bezeichnen. Den Begriff der „Literatur“ faßt Millet dabei recht weit, gebraucht ihn geradezu synonym mit „Kultur“ selbst. In seinem Essay schreibt er:

Die Herrschaft der Zahl, der Multikulturalismus, die Horizontalität, der Taumel der Erschöpfung und der Verlust des Sinns, sowie das, was Renaud Camus die „Entzivilisierung“ nennt, zusammen mit seinem Korollarium, dem „großen Bevölkerungausstausch“: all dies bedeutet die Niederlage der Literatur.

In der aktuellen Jungen Freiheit (48/12) findet sich ein lesenwertes Interview mit Millet, in dem er den Hintergrund seines Aufsatzes erläutert:

Man muß sich dem Abscheulichen stellen, dem Unentschuldbaren. Dostojewski lieferte in den „Dämonen“ sehr gute Porträts von Monstern, Truman Capote in „Kaltblütig“. Von Breivik zu sprechen bedeutet also eine Methode, um vom Bösen zu sprechen. Ist das nicht die Aufgabe des Schriftstellers? (…)

Breivik ist ein verfehlter Schriftsteller – er selbst definierte sich im Laufe seines Prozesses als Schriftsteller. Meine „Eloge“ ist offensichtlich ironisch. Breivik symbolisiert den Tod der europäischen Kultur. Ich wollte zeigen, daß Literatur und noch viel mehr Kultur im Abendland keinen Wert mehr besitzen und daß es der Tod derselben ist, der das Vordringen des Multikulturalismus ermöglicht. Breivik und der Multikulturalismus verkörpern den Tod der Literatur insoweit, als daß letztere eine der gehobensten Ausdrucksformen dieser Kultur ist.

Breivik und sein algerisch-islamisches Pendant Mohammed Merah, der im März 2012 in Frankreich sieben Menschen erschoß, darunter drei jüdische Kinder, nennt er

…. Kriminelle, die die Schuld verbrecherischen Denkens zu Fragen der Nation und der Zivilisation tragen. Während Merah zum Dunstkreis

des internationalen islamischen Terrorismus gehört und Breivik zur Dekadenz, die er anprangert, so sind doch beide das Symbol eines Bürgerkriegs. Eines Bürgerkrieges, der noch nicht benannt wurde, weil das die Propaganda untersagt.Dennoch ist er real: Die französischen Vorstädte befinden sich in der Gewalt von Jugoslawen oder Libanesen, da hier das Gesetz der Republik von Immigranten und einheimischen Taugenichtsen, die keinerlei Wunsch zur Integration haben, zum Versagen gebracht wird. Wenn Sie bewaffnete Soldatenpatrouillen in der U-Bahn, auf Bahnhöfen, im Hof des Louvre sehen, glauben Sie das sei Disneyland? Nein, sie sind die Konsequenz des islamistischen Terrors und der passiven Anwesenheit der Moslems, die den Islamismus auf hiesigem Boden mehr oder weniger begünstigen.

Nicht anders also als der oben zitierte Peter Weibel hebt Millet in seinem umstrittenen Essay hervor, daß es sich bei dem Attentäter um einen gescheiterten Autor handelt, als Verfasser eines „naiven“ 1,500-seitigen „Paste & Copy“-Kompendiums, dessen Machart ein durch und durch „wikipedisiertes“ Gehirn erkennen läßt. Seine Tat habe eine gewisse „formale Perfektion“ gezeigt, lange vorbereitet und wohl durchdacht in Bezug auf das, was sie mit Blut und Massenmord „kommunizieren“ wollte – durchaus vergleichbar mit der präzise gewählten Symbolik der Ziele des „9/11″-Attentats.

Und wie Weibel sieht auch Millet Breivik als Ausgeburt und Spiegel einer pathologischen Gesellschaft, als „Symptom für die sich abzeichnende Instabilität des Systems“:

Breivik ist in erster Linie ein exemplarisches Produkt der abendländischen Dekadenz im Habitus eines amerikanisierten Kleinbürgers… Er ist nicht nur das Kind der Zerrüttung der Familie, sondern auch des ideologisch-ethnischen Bruchs, den die außereuropäische Einwanderung nach Europa über fünfzig Jahre hinweg verursacht hat, und der lange vorbereitet wurde durch die Einwirkung der amerikanischen Massenunkultur, der ultimativen Konsequenz des Marshallplanes: des Planes einer absoluten Herrschaft des globalisierten Marktes, der Europa enthistorisiert, auf der wirtschaftlichen, kulturellen und ohne Zweifel auch ethnischen Ebene. (…)

Gleich Baudrillard sieht er in dem Terrorakt das grausame Wirken der Nemesis, die sich das System durch seinen eigenen Wahnsinn und seine Maßlosigkeit selbst heraufbeschworen hat:

Breivik ist zweifellos das, was Norwegen verdiente und was unsere Gesellschaften erwartet, die sich unablässig blind stellen, um sich besser selbst verleugnen zu können. (…)

Der Sommer (2011) brachte uns die Nuklearkatastrophe von Fukushima, das Abgleiten der internationalen Politik in die Lächerlichkeit durch die Affäre Strauss-Kahn, dem sozio-priapischen Terroristen und bisher ungewürdigten Gegenstück zu dem christdemokratischen Erotomanen Berlusconi, und, am Morgen nach dem Massaker von Utoya, den Tod von Amy Winehouse, der Breivik beinahe die Schau stahl, vor allem aber den vulkanartigen Ausbruch einer Finanzkrise, die seit dem Jahr 2008 vor sich hinschwelte, und die momentan dabei ist, Europa endgültig in die Knie zu zwingen.

Daß eine Finanzkrise dieses Ausmaßes auch den Bankrott der Zivilisation selbst offenbart, wollen nur die Schwachköpfe nicht sehen. Breivik ist, soviel steht fest, ein verzweifeltes und entmutigendes Symbol für die europäische Unterschätzung der Verheerungen des Multikulturalismus; auch das Symbol einer Niederlage des Geistes vor dem Profit des Geldes. Die finanzielle Krise ist eine Krise des Sinns, der Werte, also auch der Literatur.

Millet verzeichnet in diesem Zusammenhang die seit etwa zwei Jahrzehnten ansteigende Ausbreitung von Massenmorden „amerikanischen“ Stils (sozusagen „à la Columbine“) gerade in jenen (nord-)europäischen Ländern, die lange Zeit als sozial und politisch stabil galten: England, Schweiz, Frankreich, Deutschland und Finnland.

Dabei sieht Millet in Breivik nun durchaus keinen „Warhol des Anti-Multikulturalismus“, der nur auf seine 15 Minuten Ruhm aus gewesen sei und „l‘art pour l‘art“ betrieben hätte:

Weit entfernt, ein Konzeptkünstler zu sein, glaubte Breivik nicht an das, was Baudrillard die „Duplizität“ der zeitgenössischen Kunst nannte, mit ihrem Bekenntnis zur „Nichtigkeit, zur Bedeutungslosigkeit, zum Non-sens, da man ja bereits nichtig ist“ – die in der Tat jeglichen künstlerischen und existenziellen Ansatz zunichte macht. (…)

Er hat auch nicht bloß jene nach Breton einfachste surreale Geste nachvollzogen, die darin bestehe, „wahllos mit dem Revolver in die Menge zu feuern“; er hat auch nicht Cioran beim Wort genommen, der einmal schrieb, daß jeder Mensch, der noch bei Sinnen ist, schon aufgrund der Tatsache, sich auf einer Straße zu befinden, Ausrottungsgelüste bekommen müsse. Beide Sentenzen, sowohl Ciorans und als auch Bretons, wurden bisher viel zu wenig vor dem Untergrund der Kriege und Genozide des 20. Jahrhunderts gelesen, mit Adornos Diktum vom Ende der Kultur „nach Auschwitz“ im Hinterkopf.

Die Ausrottung als literarisches Motiv: das ist das Unrechtfertigbare schlechthin, und dieses beinhaltet die von Breivik indirekt (und gewiß unbeabsichtigt) aufgerollte Frage nach dem Problem der globalen Überbevölkerung und der ökologischen Katastrophe, die sich verkoppelt mit jener nach der demographischen Entvölkerung Europas und der Zerstörung der Homogenität der europäischen Gesellschaften, wie in Norwegen, Finnland, Schweden, Dänemark, Holland, allesamt Länder, in denen jene, die man schamhaft als Populisten bezeichnet, in die Regierungen gewählt wurden. (…)

Millet sieht einen engen Zusammenhang zwischen dem biologischen Tod Europas und dem vorangehenden Tod seiner Seele durch den Materialismus und die Verleugnung und Demontage seiner Identität. Auch im JF-Interview findet er hierfür drastische, harte Worte:

Die Europäer beklagen permanent ihr Schicksal. Spricht man zu ihnen von Zivilisation, antworten sie mit Ökonomie, sozial und ethisch, das heißt mit alltäglichstem Materialismus. Sie sind verfehlte Amerikaner so wie Breivik ein verfehlter Autor ist. Von dem Moment an, wo man sich selbst verleugnet, egal ob Franzose, Deutscher oder Europäer, begibt man sich in eine freiwillige Sklaverei, vollzieht die Unterwerfung der Gegenwart unter die Irrealität. Man selbst zu sein wird eine Art Schändlichkeit.

Würde ist das Empfinden für das, was man denen schuldet, die uns vorausgegangen sind, deren Erbe, die europäische Zivilisation, wir übernommen haben und deren Wurzeln christlich sind. Hat nicht Georges Bernanos gesagt, daß die moderne Zivilisation eine Verschwörung gegen jedwede Art von geistigem Leben ist?

Und er betont den bitteren Preis, den in Frankreich jeder zahlen muß, der es wagt, sich diesem Themenkomplex abseits der vorgeschriebenen Sprachregelungen zu nähern:

Die Gegenwartsliteratur kann sich damit nur unter der Maßgabe der politischen Korrektheit beschäftigen. Zu viele Journalisten fürchten die Justiz, falls sie sich solcher Themen annehmen. Die Darstellung des Ausländers, des Migranten, des illegalen Einwanderers muß explizit stark positiv erfolgen. Sagen Sie etwas anderes, laufen Sie Gefahr, als Faschist, ein anderes Wort für Rassist, beschimpft zu werden, was grotesk ist. Die Zensur hat ihre Form geändert: ständige Selbstzensur und Unterwerfung unter die Welt-Ideologie, post-rassistisch, postmenschlich. Die wenigen Intellektuellen, die es wagen, das Gegenteil zu denken – Alain Finkielkraut, Renaud Camus, Robert Redeker, ich selbst – werden vom größten Teil der Medien gehaßt.

00:03 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : richard millet, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, polémique, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 21 novembre 2012

ELEMENTOS Nº 36. DRIEU LA ROCHELLE

ELEMENTOS Nº 36. DRIEU LA ROCHELLE. ARTISTA DE LA DECADENCIA

Enlace Revista documento pdf

Sumario.-

00:05 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : drieu la rochelle, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 18 novembre 2012

Citation de Renaud Camus

Renaud Camus parle:

“Vous avez un peuple et quasiment du jour au lendemain, à l’échelle des peuples, en une génération, vous avez à sa place, sur son territoire, un ou plusieurs autres peuples. Vous avez une culture, une civilisation et en moins de temps qu’il n’en faut à un enfant pour devenir adulte, à un jeune homme pour devenir un homme mûr, se développent sur le même territoire, par substitution, d’autres cultures, d’autres civilisations dont M. Guéant me permettra de dire qu’elles ne valent pas celle qu’elles remplacent, au moins pour prospérer sur ce territoire-là. Poitiers m’en soit témoin, voici que vous avez autour de vous d’autres monuments, d’autres édifices religieux, d’autres visages, d’autre relations entre les hommes et les femmes, d’autres façons de se vêtir, d’autres langues bien souvent et de plus en plus, une autre religion, d’autres nourritures et d’autres rapports à la nourriture, d’autres façons d’habiter la terre et plus encore d’habiter tout court, d’habiter les immeubles, les cages d’escalier, les quartiers, d’autres façons d’administrer l’espace, d’autres rapports à la nature, à l’environnement, à la loi, à la délinquance, à la violence, au contrat social, à la protection sociale, au pacte d’in-nocence, de non-nuisance.

“Vous avez un peuple et quasiment du jour au lendemain, à l’échelle des peuples, en une génération, vous avez à sa place, sur son territoire, un ou plusieurs autres peuples. Vous avez une culture, une civilisation et en moins de temps qu’il n’en faut à un enfant pour devenir adulte, à un jeune homme pour devenir un homme mûr, se développent sur le même territoire, par substitution, d’autres cultures, d’autres civilisations dont M. Guéant me permettra de dire qu’elles ne valent pas celle qu’elles remplacent, au moins pour prospérer sur ce territoire-là. Poitiers m’en soit témoin, voici que vous avez autour de vous d’autres monuments, d’autres édifices religieux, d’autres visages, d’autre relations entre les hommes et les femmes, d’autres façons de se vêtir, d’autres langues bien souvent et de plus en plus, une autre religion, d’autres nourritures et d’autres rapports à la nourriture, d’autres façons d’habiter la terre et plus encore d’habiter tout court, d’habiter les immeubles, les cages d’escalier, les quartiers, d’autres façons d’administrer l’espace, d’autres rapports à la nature, à l’environnement, à la loi, à la délinquance, à la violence, au contrat social, à la protection sociale, au pacte d’in-nocence, de non-nuisance.

J’estime pour ma part, et je commence à n’être pas le seul, que ce changement de peuple, ce Grand Remplacement, est, quoi qu’on puisse en penser d’autre part, qu’on s’en réjouisse ou qu’on le déplore, le phénomène le plus important de l’histoire de France depuis quinze siècles.”

Renaud Camus

00:02 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, europe, affaires européennes, immigration, renaud camus, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 16 novembre 2012

Sur Rogere Nimier

Roger Nimier

dir. Philippe Barthelet et Pierre-Guillaume de Roux

| En librairie le 20 Septembre 2012 | |

| ISBN | 2-36371-0406 |

| Format | 15,5 X 24 CM |

| Pages | 256 p. |

| Prix | 27 € |

Roger Nimier n’est pas mort

Une mort brutale et spectaculaire, en septembre 1962, allait valoir à Roger Nimier une longue postérité de quiproquo. Cet accident biographique aura permis à la mythologie littéraire d’usurper les droits de la littérature, et de faire oublier, tout simplement, un écrivain de premier ordre. Bernard Frank voyait juste quand, dans son célèbre article des Temps modernes, « Grognards et Hussards », il faisait de Roger Nimier un chef de file : même si les Hussards (Roger Nimier, Jacques Laurent, Antoine Blondin) n’ont jamais formé une école, pas même un groupe amical, et n’ont vraiment été réunis que dans l’intention polémique de leurs adversaires, un ton était donné par eux à leur époque, et ce ton - ironie et désinvolture, mais aussi ferveur et panache, Dumas autant que Stendhal - Roger Nimier l’a résumé presque à lui seul.

Trop généreux pour vivre sans amis - sans ennemis aussi - , il a provoqué ses contemporains, qui l’ont aimé ou détesté avec une égale fascination. Bien au-delà de la résistance instinctive à des mots d’ordre passés de mode (l’idéologie de « l’engagement » par exemple), ce qu’on peut appeler « l’esprit hussard » ne faisait que retrouver cette liberté française à la fois hautaine et familière, railleuse et charitable qui, au moins depuis l’Astrée, a formé le climat de notre littérature et quasi son air natal.

Une œuvre de défi

Cinquante ans après la mort de Roger Nimier, il est temps de réévaluer une œuvre et une influence dégagées des douteux prestiges du fait divers - à quoi ce volume voudrait s’employer. Sans oublier l’œuvre parallèle de Jacques Laurent (étudiées comme elle l’aura peu été jusqu’ici par Alain Cresciucci ou Quentin Debray), ni l’amitié d’Antoine Blondin (Jacques Trémolet de Villers fait son portrait en ange déchu), les autres fidèles de Nimier sont présents : Stéphen Hecquet (évoqué par Jean-Denis Bredin) ou Roland Cailleux (Isabelle Cailleux-Desnoyers et Christian Dedet). S’agissant de Nimier lui-même, des études éclairent divers aspects de son œuvre, comme ses rapports avec le cinéma (Philippe d’Hugues) ou démontrent l’évidence de son actualité (Bertrand Lacarelle).

Témoignages et correspondances inédits

Des témoignages d’écrivains, ses aînés (Arland, Céline, Cocteau, Green, Jouhandeau, Léautaud, Morand, Jacques Perret, Jules Roy, Alexandre Vialatte) ses contemporains (Pierre Boutang, Kléber Haedens, Jean-René Huguenin, Éric Ollivier, François Seintein, Willy de Spens) ou ses cadets (José Giovanni, Gabriel Matzneff, Dominique de Roux), mais aussi des éditeurs (Roland Laudenbach, Jean-Claude Fasquelle), un compagnon politique de jeunesse (Robert Poujade) ou un cinéaste qui a œuvré avec lui (Alexandre Astruc), sans compter les souvenirs de lycée de ses condisciples Michel Tournier ou Jean-Jacques Amar. Des correspondances inédites (lettres de l’élève du lycée Pasteur à Jean-Jacques Amar ou du critique de la NRF à Pol Vandromme) ainsi que des articles de jeunesse jamais recueillis complètent cet ensemble dont l’ambition, loin de toute archéologie littéraire et en dehors de tout prétexte anniversaire, est de démontrer par l’exemple ce que doit être la littérature vivante.

Points forts

Actualité : Anniversaire des 50 ans de la mort de Roger Nimier

L’esprit Hussard aujourd’hui : L’incarnation de la liberté française

Valeur : Une œuvre et une influence enfin sorties du « fait divers »

Inédits : Des témoignages inédits et réactualisés ainsi que des articles de jeunesse rares

Dans la presse

27 Septembre 2012

Roger Nimier, haie d'honneur pour le hussard

François Mauriac avait vu juste «Je suis tranquille quant à votre destin d'écrivain», assurait-il a Roger Nimier dans une lettre d'octobre 1950 « En voila un qui survole Kafka, le surréalisme de tous les cons de cette génération conière!», appuyait-il dans une lettre à son secrétaire Eric Ollivier. Un demi-siècle après une mort brutale - à 36 ans, le 28 septembre 1962 - dans un accident de voiture sur l'autoroute avec l'énigmatique romancière aux airs de walkyriee fifties Sunsiaré de Larcône (alias Suzv Durupt), le chef de file des Hussards Roger Nimier reste une icône de « la droite buissonnière »

Mais pas seulement. Au-delà des invectives du fameux article de Bernard Frank gorgé de pensée sartrienne dans Les Temps modernes de décembre 1952, l'œuvre de Roger Nimier est aujourd'hui fêtée par deux gros volumes riches en études, souvenirs et lettres diverses, des rééditions de ses nouvelles, contes, articles et essais, et deux revues qui saluent son talent de polémiste et de romancier—un numéro hommage de la revue Bordel et une nouvelle- née malicieusement intitulée La Hussarde, nouvelle revue féminine.

Quelle avalanche ! Pour s'y retrouver, signalons la nouyelle totalement inédite « Le clavier de l'Underwood» publiée dans Bal chez le gouverneur, ainsi que les récentes approches critiques et les documents réunis dans Roger Nimier Antoine BlondIN Jacques Laurent et l'esprit hussard Nimier a des amis de tous côtÉs. II est donc temps de retirer les étiquettes collées sur l'auteur des Epées, du Hussard bleu,et des Enfants tristes, qui fut aussi conseiller littéraire chez Gallimard, où il s'occupait de faire vivre l'œuvre du bouillant Céline Paul Morand, bien à droite sur l'échiquier politico-littéraire de l’après-guerre, notait dans son Journal inutile à propos de son petit-fils en littérature «Les Hussards Drôle de penser que Nimier et Jacques Laurent, qui passent pour légers, n'aimaient que la philosophie »

Tête bien faite, bien ordonnée et adepte d'une « respectueuse insolence », Nimier traquait la confusion des esprits et s'élevait contre la littérature engagée A ses côtes, Jacques Laurent avec sa revue La Parisienne, offrait«l'occasion nouvelle de dégager notre bon sens », selon le philosophe Pierre Boutang II n'y eut pas vraiment d’école de Hussards, mais plutôt une proximité temporelle bien venue entre des écrivains qui faisaient vivre l'esprit, ôtaient les cadenas d'une pensée prisonnière, avec méthode humour et désinvolture et sans le sérieux compassé du surréalisme vieillissant, presque notable. Alentour, citons Blondin bien sûr, et Michel Déon, Jacques Perret, Félicien Marceau, Michel Mohrt. Les documents réunis par Massin directeur artistique chez Gallimard et voisin de bureau de Nimier dévoilent son rôle d'éditeur plein de drôlerie à travers ses crayonnages, ses couvertures parodiques, ses prières d insérer écrits sur un coin de table. Nimier qui n’avait pas l'appétit de se connaître trouve, au milieu de l'hommage kaléidoscopique qui lui est rendu, une fraternité et une fidelité heureuses pour une œuvre protéiforme qui dépasse avec succès l'horizon de sa génération.

OLIVIER CARIGUEL

Roger Nimier, Antoine Blondin, Jacques Laurent et l'esprit Hussard, collectif sous la direction de Philippe Barthelet et de Pierre-Guillaume de Roux (Pierre-Guillaume de Roux, 2012)

26 Septembre 2012

Roger Nimier à tombeau ouvert

Cinquante ans après sa mort dans un accident de voiture, de nombreux témoins prennent la plume pour évoquer la figure du "hussard". femmes, romans, alcool, bolides, polémiques avec Sartre ou Camus : derniers secrets de ce prince de l'insolence.

Les fans de Diana ont le 13e pilier du tunnel de l'Alma. Les inconditionnels de Roger Nimier, prince des lettres, ont, eux, une borne sur l'autoroute de l'Ouest, là où le « hussard » de 36 ans perdit la vie dans un terrible accident de voiture, au soir du 28 septembre 1962. C'était il y a très exactement cinquante ans. « Chaque semaine, je passe sur l'autostrade de l'Ouest. On ne réparera jamais, pour moi, certaines bornes, après certain taillis, en arrivant sur le pont de Garches », écrira, mélancolique, son ami Morand. Un demi-siècle après la disparition brutale de notre James Dean de la NRF - cet exact contemporain de Jean d'Ormesson aurait eu 87 ans cette année -, plusieurs ouvrages rassemblant témoignages et textes rares permettent de démêler les légendes qui ont entouré ses mille vies, son oeuvre et sa mort. Flash-back sur ce « jeune premier des lettres à la beauté d'archange buté », comme le croquait François Dufay (i).

Roger Nimier philatéliste.

On l'ignore souvent, mais avant de devenir écrivain l'auteur du Hussard bleu (sans doute son roman le plus « grand public ») a vécu du commerce de timbres. Ayant perdu très jeune son père, ingénieur inventeur de l'horloge parlante, Nimier, qui a grandi dans le XVIIe arrondissement de Paris, entre, à 17 ans, en 1942, dans la maison Miro, près de l'hôtel Drouot Jusqu'à l'aube des années 1950, il y rédigera des notices détaillées. Intéressé au chiffre d'affaires, il dépense tous ses émoluments en livres. « Quand un client en achète pour moins de 10 ooo francs, je lui jette un sale regard. A partir de 100 ooo, je lui dis au revoir. Au-dessus du million, il a droit au sourire », racontera-t-il, avec son insolence coutumière.

Les « poumons de M. Camus ».

Mais c'est évidemment dans ses articles de presse que cette insolence va trouver à s'employer à merveille. Fort du succès d'estime des Epées, cette histoire trouble d'un adolescent passant de la Résistance à la Milice, parue en 1948, Nimier, qui excelle dans la forme courte, est accueilli à bras ouverts par de nombreux journaux. Aux plus beaux jours du Flore, ses formules assassines ne ménagent pas les gloires de Saint-Germain-des- Prés. « Les disciples de Sartre ? Des danseurs », raille-t-il. Les Mandarins, de Simone de Beauvoir ? « Bouvard et Pécuchet existentialistes. » Sans oublier ce titre - un classique, désormais - à la Une de l'hebdomadaire Opéra : « Surprise à Marigny : Jean-Louis Barrault encore plus mauvais que d'habitude ». Scandale. Mais ce n'est rien à côté de celui que va déclencher la terrible charge parue, en février 1949, dans la revue gaulliste Liberté de l'esprit. Evoquant les tensions de la guerre froide, Nimier écrit cette phrase, qu'ils traîne encore comme un boulet : « Et comme nous ne ferons pas la guerre avec les épaules de M. Sartre, ni avec les poumons de M. Camus... » Tollé. Camus était tuberculeux. Les Cahiers de l'Herne exhument aujourd'hui un texte dans lequel Nimier laisse entendre qu'il l'ignorait : « Des circonstances qui nous étaient inconnues ont rendu particulièrement blessant et emphatique un mot qui n'avait pas ces intentions précises. Ceci devrait être dit », s'excuse à mi- mots un Nimier pourtant peu enclin à l'autocritique. Ironie de la vie littéraire, Camus et Nimier auront plus tard tous deux un bureau chez Gallimard et prendront bien soin de s'éviter dans les couloirs de l'auguste maison...

Nimier fasciste ? En 1952, Bernard Frank publie dans Les Temps modernes, la revue de Sartre, Grognards et Hussards, véritable acte de baptême des « Hussards », étiquette sous laquelle il englobe Nimier, Antoine Blondin et Jacques Laurent. Retentissant article, repris intégralement par les Cahiers de l'Herne. Ce qui rapproche ces jeunes écrivains, selon lui ? « Un style au carré, un style qui se voit style» et qui, sur chaque phrase, plante un petit drapeau sur lequel on lit : « J'ai du style. » Mais ce n'est pas tout : ces stylistes seraient avant tout des « fascistes » ! Le mot est lancé. Est-il juste pour Nimier ? Ou Bernard Frank n'était-il qu'un « sartrien de bar » missionné pour discréditer les ennemis de son chef, comme l'écrit Philippe Barthelet, maître d'œuvre de Roger Nimier, Antoine Blondin, Jacques Laurent et l'esprit Hussard, qui paraît ces jours-ci ? Vu de 2012, il faut bien le dire, les positions politiques de Nimier nous paraissent quelque peu confuses : c'est une sorte de gaulliste tendance Maurras, un dandy célinien (c'est lui qui orchestrera, via une retentissante interview dans L'Express, le grand retour du maudit de Meudon, en 1957). Il admire la grandeur du Général - il se mêlera même à la foule qui l'acclame sur les Champs-Elysées en 1958 -, mais, avec son ami royaliste Pierre Boutang, va rendre visite, le 30 mars 1952, au vieux Charles Maurras dans sa résidence forcée, à Tours. « Roger ne sera jamais du côté des vainqueurs, mais toujours des perdants. Il porte en lui le goût de l'échec et l'échec est sa noblesse », avance en guise d'explication Christian Millau, dont Nimier fut le témoin de mariage (2).

Nimier«poseur».Les deux plus célèbres photographies représentant l'auteur des Epées sont des demi-mensonges. La première le montre, regard d'enfant triste et calot sur la tête, en grand uniforme du 2e hussards de Tarbes - elle sera placardée en guise de publicité pour Les Epées sur les camionnettes Gallimard sillonnant Paris. Engagé volontaire à 19 ans, ce qui dénote un certain courage, il intègre ce

Régiment en février 1945.Il rêve de combats sur le Rhin et en Indochine. Il ne dépassera pourtant pas Vic-en-Bigorre, avant d'être rapidement démobilisé. Ses faits d'armes ? A voir lu Pascal en Pléiade à 600 kilomètres du front. Une blessure indélébile qui fera de lui un homme en « permission perpétuelle », selon son biographe Marc Dambre. L'autre cliché « mensonger » relève d'un folklore plus léger : on y voit un Nimier négligemment appuyé sur l'aile d'une superbe Rolls-Royce (voir page précédente'). Il n'en a pourtant jamais possédé ! Robert Massin, alors directeur artistique de Gallimard, révèle aujourd'hui les dessous de cette photo : un beau jour, cette berline était garée devant la maison d'édition, et Nimier a tout simplement posé « en propriétaire » à ses côtés devant son objectif (Massin publie ces jours-ci un petit livre de souvenirs sur « Roger »). Alors, « poseur », Nimier ? C'est ce que lui reprochait affectueusement Mauriac : « Vous ne devez être vraiment "bien" que dans l'amour, c'est-à-dire dompté, maîtrise, vaincu, par une créature devant laquelle vous avez forcément perdu la pose. » Une « pose » - costume croisé, champagne, Jaguar - indissociable du mythe hussard

Ascenseur pour l'échafaud. Si l'on voulait parodier Pierre Desproges se moquant de Duras, on pourrait dire que Roger Nimier n'a pas seulement écrit que des chefs- d'œuvre, il en a aussi filmé. Et parmi ses collaborations plus ou moins heureuses avec le grand écran - il a même mis la main à la pâte du Ali Baba et les quarante voleurs avec Fernandel ! -, un film est resté fiché sur toutes les rétines : Ascenseur pour l'échafaud, de Louis Malle (1958). Il coécrit le scénario avec le réalisateur et rédige les dialogues. Chardonne, l'un de ces écrivains compromis que Nimier contribua à remettre en selle, y voyait le meilleur de son œuvre. La mélancolie de Maurice Ronet, la Mercedes 300 SL en trombe sur l'autoroute, la tristesse de Jeanne Moreau-Ascenseur pour l'échafaud, c'est du pur Nimier. Au passage, l'écrivain aura une liaison avec la comédienne. Un soir tard, où Gaston Gallimard entre dans le bureau de Nimier, il tombe par hasard sur le « couple » : « Oh ! pardon, monsieur Nimier, j'ai vu de la lumière dans votre bureau et j'ai pensé que vous aviez oublié de l'éteindre », s'excuse Gaston, avant de s'éclipser. « Le concierge ? » demande Moreau.«Le patron», répond Nimier.

L'accident. Gaston et Roger, tous deux amoureux de belles voitures, s'étaient connus un beau jour de 1948 où, venu lui proposer le manuscrit des Epées, le jeune romancier avait déclaré : « Je viens, monsieur, pour changer de l'encre en essence. » Et quand, avec ses émoluments de chez Gallimard, Nimier pourra s'offrir une Aston Martin rouge, il la surnommera facétieusement la « Gaston Martin ». On le verra aussi au volant d'une élégante Jaguar décapotable ou d'une Delahaye. Son goût de la vitesse le perdra. Le 28 septembre 1962, alors que, après un silence romanesque de dix ans, Nimier vient de remettre le manuscrit de son D'Artagnan amoureux, il voit Antoine Blondin et Louis Malle au bar du Pont-Royal pour évoquer une adaptation de Feu follet. Il retrouve ensuite Sunsiaré de Larcône, une ravissante romancière à la longue chevelure blonde. Ils passent à la rédaction d'Elle, boivent quelques verres à un cocktail et prennent finalement l'autoroute de l'Ouest dans la fameuse Aston Martin. Quelques minutes plus tard, c'est l'accident, violent, à pleine vitesse. Les deux occupants sont tués. Que sait-on de nouveau sur ce drame cinquante ans après ? Christian Millau rappelle que son ami Roger « avait 2,8 grammes d'alcool dans le sang, ce qui faisait une mort passablement ordinaire ». Une rumeur assure pourtant que c'était en fait Sunsiaré de Larcône qui était au volant. Massin le confirme : « On le tint secret longtemps à cause de l'assurance. » Certains ajoutent même que la jeune femme avait coutume de conduire pieds nus. Comme si, jusqu'en la mort, la légende devait toujours magnifier la réalité. Trois ans auparavant, avec son sens très sûr des catastrophes, Louis-Ferdinand Céline avait pourtant prévenu son ami Roger au détour d'une lettre : « Ne vous faites pas blesser, accidenter !... L'accident est un sport de riches »...

JEROME DUPUIS

Roger Nimier, Antoine Blondin, Jacques Laurent et l'esprit Hussard, collectif sous la direction de Philippe Barthelet et Pierre-Guillaume de Roux (Pierre-Guillaume de Roux, 2012)

24 Septembre 2012

Roger Nimier le hussard de nos vingt ans

Il y a cinquante ans, l'auteur Il y a cinquante ans, l'auteur des « Enfants tristes » disparaissait au volant de son Aston Martin. Depuis, sa légende a suscité de nombreux malentendus. Retour sur un parcours mené à 200 km/h.

Vivant, Roger Nimier aurait juste 87 ans. Il serait plus jeune que Sté- phane Hessel et afficherait le même âge que Jean d'Ormesson. Il semble pourtant d'un autre temps, d'un autre monde. Sa mort sur la route de ses 37 ans l'a momifié. Il n'aimait pas les photos. Nous n'aimons pas le voir, le front ceint d'un linceul, couché comme un gisant, à l'hôpital de Garches, tout comme cette jeune femme, dans le même état, également finie, immaculée. C’était la nuit du 28 septembre 1962 sur l'autoroute de l'Ouest, l'Aston Martin de Nimier emmenait aussi une superbe fille de 27 ans, blonde comme la Beauce en été. Sous le pseudonyme de Sunsiaré de Larcône, elle venait de lancer son premier roman, La Messagère. Le bolide a percuté sept bornes en béton avant de s'aplatir contre le parapet d'un pont près de Paris. La fille conduisait-elle ? En octobre, après neuf ans de silence livresque, sortirait un roman posthume de Roger, ce D'Artagnan amoureux qui s'exclamait : «Il n'y a que les routes pour calmer la vie. » Le mythe naissait dans ce qui avait baigné sa vie et son œuvre : l'énergie, l'ironie, l'inquiétude.

Dès le départ, il a foncé. En1948, après le refus par Gallimard de poèmes, d'un récit et d'un roman (L'Etrangère), il publie Les Epées. En 1950, deux romans, Perfide et Le Hussard bleu, et un essai, Le Grand d'Espagne. En 1951, Les Enfants tristes. Il écrit en Jaguar, il faut le freiner. L'essai Amour & Néant attendra 1953 pour sortir. Qu'est-ce qui faisait tant remuer ce fils de la bourgeoisie bretonne et picarde élevé dans les beaux quartiers parisiens et nourri de lectures énormes ? Un double drame, peut-être. La mort d'un père en 1939 précède de peu la débâcle du pays. Fin 1944, il veut s'engager dans l'aviation, or le ciel est bouché, plus de place. En mal d'Histoire, il rejoint le 2e hussards à Tarbes en mars 1945, mais c'est trop tard pour la légende et le casse-pipe. Voulant se battre, il n'aura fait que lire. Il va attaquer la paix en écrivant «Nous sommes les vivants», prévient-il dans Le Grand d'Espagne. « Les lumières de Juin 1940 et de l'été l944 se confondent à présent, le désespoir et la chance font une égale balance : nous rejetons cet équilibre honteux. Vichy, le gaullisme, la collaboration sont rendus à l'Histoire. » Il espère une « nouvelle civilisation», un «renversement des valeurs» Deuil et renaissance. « Un pas encore et nous serons les maîtres. «C’est la déclaration de guerre des vingt ans en 1945. Cette génération, il faudra la réduire. En 1952, Bernard Frank, écrivain et critique en herbe, s'y emploie dans la revue Les Temps modernes, avec un sens de la mesure toute sartrienne : «Nimier est de loin le favori d'un groupe de jeunes écrivains que, par commodité, je nommerais fascistes » et dont les «prototypes » sont Antoine Blondin et Jacques Laurent. Frank persévère et ce n'est pas triste : « Comme tous les fascistes, les hussards détestent la discussion. Ils se délectent de la phrase courte, dont ils se croient les inventeurs. Ils la manient comme s'il s'agissait d'un couperet. A chaque phrase. Il y a mort d'homme. Ce n'est pas grave. C'est une mort pour rire.«Fasciste... Pauvre France, pauvre Frank. Il confond l'auteur et son personnage, Nimier et le François Sanders des Epées et du Hussard bleu qui disait : « Quand les habitants de la planète seront un peu plus difficiles, je me ferai naturaliser humain. En attendant je préfère rester fasciste, bien que ce soit baroque et fatigant. » Nimier était trop difficile pour être fasciste. Et trop profond pour la hussardise. Il traîne encore ce pénible label à l'épicerie de la critique littéraire. De plus en plus délavée, collée à droite, l'étiquette hussard a d'abord désigné une postérité émue et fraternelle avant de solder un quarteron de gribouilles éthyliques.

Dans l'ouvrage qu'ils dirigent, Roger Nimier, Antoine Blondin, Jacques Laurent et l'esprit hussard, Philippe Barthelet et Pierre-Guillaume de Roux veulent exfiltrer Nimier du «folklore imbécile» des hussards. Le premier procède bizarrement en minorant ses romans, des « œuvres de jeunesse », au profit de ses articles. Les romans n'ont pas d'âge. Et la jeunesse a sa sagesse, son passé. Le Hussard bleu est dédié au copain d'enfance Stièvenard, mort en Allemagne en 1945, Les Enfants tristes, à l'ami juif Mosseri, fusillé par les « Schleus ». Les romans de Nimier sont les tombeaux d'un surdoué, d'un Rimbaud qui aurait assimilé Retz et Peter Cheyney. Dans le beau Cahier de l'Herne consacré à Nimier et dirigé par Marc Dambre, Philippe Berthier remet les pendules à l'heure en plaçant le jeune romancier dans le sillage de Stendhal, Balzac et Dumas.

Avant-gardiste et mondialiste à ses heures, il lit Joyce et Faulkner Frank n'était pas léger en tout. Il a bien vu la dimension « pour rire » de Nimier. Rire pour dissoudre la lourdeur des temps, rire d'être « écorché».Mais ce n'était qu'une facette d'un écrivain trop profond pour ignorer les accointances de l'humour avec la mort. Après Histoire d'un amour, en1953, il lève le pied, stoppe les romans. C'est la tentation d'un certain silence, finement filée par la biographie de Dambre (Roger Nimier. Hussard du demi-siècle, Flammarion, 1989), qui mériterait d'être rééditée en poche. Nimier prend congé de la psychologie et du moi romanesques. Il s'expose pour se cacher, envoie son double dans les alcôves de Paris, prend le virage des journaux. Après la rédaction en chef de l'hebdomadaire Opéra, il critique à Carrefour, orchestre le Nouveau Femina, chronique dans Arts et au Bulletin de Paris. Des articles qui sont souvent de courts essais étincelants d'esprit et de pénétration. Réac franchouillard, Nimier ? Plutôt d'avant-garde et mondialiste à ses heures, fervent lecteur de Faulkner, Joyce, Ponge, Kafka, Borges...

Des auteurs qu'on retrouvera plus tard à la une de Tel Quel, la bible maoïste de Philippe Sollers. Cela ne l'empêche pas de lancer le livre de Poche Classique. Entré comme conseiller littéraire chez Gallimard fin 1956, il monte au créneau pour «Un château l'autre, de Céline, et remue ciel et terre pour lui, qui a eu comme Saint-Simon « l'invention géniale de ne pas inventer et l'imagination terrible de regarder». Le romancier Céline incarne une forme spéciale de nouveauté, jaillie de l'œuf du classicisme. A sa manière, il fait des enfants dans le dos de la tradition. De quoi plaire à Nimier, qui s'ennuie presque partout «Dans la vie, je ne vois rien du tout, sinon la sottise de mon existence, passant d'un bureau à une nursery, accablé de travail, de cris d'enfants, tout cela sans espoir ni distractions, sinon notre déjeuner l'autre jour », écrit-il à Jacques Chardonne, en juillet 1958. Marié depuis 1954, il a un fils, Martin, et une fille, Marie, qui sera écrivain. Marie Nimier est l'auteur d'un récit sur ce père mort quand elle avait 5 ans. La Reine du silence fourmille de scènes rapportées ou qu'elle a un peu vécues.

Un jour, Nimier a pointé un pistolet sur la tempe du petit Martin clans son berceau. Pour rire, évidemment. Beaucoup plus tard, devenue mère, Marie a retrouvé un mot paternel datant de l'été 1957 : «Au fait, Nadine a eu une fille hier. Jai été immédiatement la noyer dans la Seine pour ne plus en entendre parler. »Pour rire, encore. Nimier n'était pas facile à vivre en famille ou en société. Il buvait sec. Ses blagues rempliraient un volume de l'Almanach Vermot, elles avaient souvent un goût saumâtre, macabre. Il ne s'amusait bien qu'entre hommes aventureux. Pointer au hasard son doigt sur la ville d'une carte de France, et s'y rendre illico en bagnole, sinon ce n'est pas du jeu. Ou aller chercher en livrée de chauffeur et voiture de maître l'ami Blondin retenu en cellule de dégrisement au commissariat. Une scène de comédie pour celui que le cinéma a beaucoup diverti. Dans le rôle du scénariste, Nimier a travaillé pour Antonioni (I Vinti), Malle (Ascenseur pour l'échafaud), Siodmak (L'Affaire Nina B.), Becker, Astruc. «Devant un film, on est seul. La nuit étouffe les visages. (...) Il y a une âme collective au théâtre, c'est celle qui permet le Mystère. Elle est inutile au cinéma, puisqu'il présente le déroulement du rêve. » Qui atteint cette altitude à 24 ans ? A 31 ans, il affrontait des trous d'air : « Laissez-moi vivreen dehors de ce milieu, élevé dans le cuite de Gallimard, des Lazareff, des Jaguar, de Martine Carol et du marxisme - toutes choses que je connais mieux qu'eux», confiait-il à Chardonne. Nimier n'est jamais sorti de ce milieu. Il filait rendez-vous à Jeanne Moreau dans son bureau chez Gallimard.

Nimier, il faut le lire à 20 ans, comme Olivier Frébourg dans son Roger Nimier. Trafiquant d'insolence (« La Petite Vermillon », La Table Ronde, 2007), et le relire vingt ou trente ans plus tard, pour le réévaluer face aux malentendus, aux diffamations posthumes, aux feux falots, aux cossards bleus. « Trop d'alcool, trop de sang, trop de XXe siècle dans le sang, trop de mépris », avouait Sanders dans Le Hussard bleu. Mais Nimier, c'était autre chose, quelqu'un d'autre. Trop de littérature dans le sang, trop d'amour du Grand Siècle, trop d'espoir dans un siècle si petit. Il faut lui rendre sa liberté.

JEAN-MARC PARISIS

Roger Nimier, Antoine Blondin et Jacques Laurent et l'esprit Hussard, collectif sous la direction de Philippe Barthelet et Pierre-Guillaume de Roux (Pierre-Guillaume de Roux, 2012)

00:05 Publié dans Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france, roger nimier |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le Bloc-notes de Marc Laudelout

Le Bulletin célinien, n° 346, novembre 2012

Le Bloc-notes de Marc Laudelout

Pendant des années, l’iconographie a été le parent pauvre de la bibliographie célinienne. D’autant qu’elle fut souvent réduite à des formats ne mettant guère en valeur ni les portraits, ni les lieux, ni les manuscrits présentés ¹. C’est seulement depuis peu que sont édités des ouvrages d’envergure pour le plaisir des amateurs de documents photographiques. On songe aux deux albums procurés par David Alliot : Céline à Meudon. Images intimes, 1951-1961 (Ramsay, 2006) et, en collaboration avec François Marchetti, Céline au Danemark, 1945-1951 (Le Rocher, 2008). Pour le cinquantenaire de la mort de l’écrivain, nous eûmes droit à une belle édition des photographies de Pierre Duverger : Céline. Derniers clichés (Imec-Écriture). Et, deux ans auparavant, au coffret Un autre Céline, composé de deux volumes [De la fureur à la féerie & Deux cahiers de prison] dû à Henri Godard (Textuel). Sans oublier les hors-série de magazines édités à l’occasion du cinquantenaire (Le Figaro-Magazine, Télérama, Lire, Le Magazine littéraire).

Pendant des années, l’iconographie a été le parent pauvre de la bibliographie célinienne. D’autant qu’elle fut souvent réduite à des formats ne mettant guère en valeur ni les portraits, ni les lieux, ni les manuscrits présentés ¹. C’est seulement depuis peu que sont édités des ouvrages d’envergure pour le plaisir des amateurs de documents photographiques. On songe aux deux albums procurés par David Alliot : Céline à Meudon. Images intimes, 1951-1961 (Ramsay, 2006) et, en collaboration avec François Marchetti, Céline au Danemark, 1945-1951 (Le Rocher, 2008). Pour le cinquantenaire de la mort de l’écrivain, nous eûmes droit à une belle édition des photographies de Pierre Duverger : Céline. Derniers clichés (Imec-Écriture). Et, deux ans auparavant, au coffret Un autre Céline, composé de deux volumes [De la fureur à la féerie & Deux cahiers de prison] dû à Henri Godard (Textuel). Sans oublier les hors-série de magazines édités à l’occasion du cinquantenaire (Le Figaro-Magazine, Télérama, Lire, Le Magazine littéraire).

Vient de paraître Le Paris de Céline par Patrick Buisson, tiré de son film éponyme ². Composé de quatre parties, cet album donne à voir les lieux en s’efforçant de restituer l’ambiance dans laquelle l’écrivain évolua, de son enfance (le passage Choiseul) à ses dernières années (Meudon) en passant par sa vie de médecin et d’écrivain dans deux arrondissements populaires de la capitale (Clichy et Montmartre). C’est en historien, et pas seulement en lettré, que Patrick Buisson retrace l’itinéraire parisien du Docteur Destouches. Ainsi, rappelle-t-il qu’en 1925, la liste communiste de Clichy remporta la majorité absolue au conseil municipal. C’est là que le docteur Destouches allait, peu de temps après, ouvrir son premier cabinet médical. L’ouvrage reproduit des photographies de l’époque mais aussi des extraits choisis de l’œuvre. La manière dont celle-ci s’est intimement nourrie de l’expérience vécue de l’écrivain est ainsi illustrée par l’image et par le texte de Céline lui-même, à l’instar de ce que proposa le film. Les pages évoquant le passage Choiseul, l’école communale, l’Exposition universelle de 1900, – qui ont inspiré des pages mémorables de Mort à crédit – constituent à cet égard une vraie réussite. Le format in-quarto y contribue autant que la reproduction pleine page de nombreuses photographies. Connues pour la plupart, elles ont rarement aussi bien été mises en valeur. Seuls les puristes feront observer que ce n’est pas Elizabeth Craig qui figure sur certains clichés erronément légendés, et que c’est Cillie Pam (et non Albert Harlingue) l’auteur de ce beau profil de Céline immortalisé au début des années trente. Les esprits chagrins, eux, s’étonneront du ton enlevé de certains commentaires. C’est ne pas voir qu’ils se veulent – tâche redoutable, il est vrai – au diapason de la fameuse émotion du langage parlé restituée dans l’œuvre.

De son exil danois, Céline contemplait avec émotion des cartes postales de Clichy qu’un ami lui avait adressées. Nul doute qu’il aurait été captivé par celles figurant dans cet album.

Marc LAUDELOUT

1. Dans l’ordre chronologique : l’Album Céline de La Pléiade (1977), suivi du Catalogue de l’exposition Céline à Lausanne ; 30 photographies dans la collection « Portraits d’auteurs » des éditions Marval (1997) ; la série de cartes postales (« Lieux, portraits et manuscrits ») procurée par le Lérot (1992-1994) et la monographie de Pascal Fouché dans la collection « Découvertes » de Gallimard (2001). Seule exception quant au format : le livre d’Isabelle Chantermerle, Céline, publié par Henri Veyrier (1987) qui reproduit quelques documents d’intérêt inégal. Et, dans un format intermédiaire, le Paris Céline de Laurent Simon, malheureusement épuisé, qui vaut autant pour les photos que pour le texte ; il demeure l’ouvrage plus complet sur le sujet (Du Lérot, 2007).

2. Patrick Buisson, Le Paris de Céline, Albin Michel-Histoire, 192 pages, plus de 275 illustrations.

00:04 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marc laudelout, céline, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 15 novembre 2012

Conferenza su Louis-Ferdinand Céline di Andrea Lombardi

Conferenza su Louis-Ferdinand Céline

di Andrea Lombardi

Fiera del libro di Milano, 2012

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céline, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Lire Philippe Muray

Lire Philippe Muray

dir. Alain Cresciucci

| En librairie le 18 Octobre 2012 | |

| ISBN | 2-36371-0413 |

| Format | 125 x 195 mm |

| Pages | 286 p. |

| Prix | 23 € |

LES ESSAIS

Philippe Muray (1945-2006), partout cité sur Internet, court, désormais, le grand risque d'être réduit à une caricature de pamphlétaire ou comique Bobo. D’où l’urgence de rétablir la vérité à son sujet : loin de se revendiquer comme critique, Muray s’est, au contraire, essayé au roman. Parce que seul le roman se saisit de la réalité vivante. Problème : le monde avait changé, la « réalité » même n’était plus qu’une fiction. Usant de divers registres, armé de connaissances jusqu'au cou, il avoue multiplier les angles de vue pour tenter de circonscrire la véritable nature de notre monde : un monde bien loin de Balzac, avec ses agents d'ambiance, ses techniciennes de surface, son obsession de la fête et surtout du Bien. C'est l'histoire du "roman" murayien que raconte Lire Muray à l'aune de son expérience picturale (La Gloire de Rubens), de sa saisie de l'Histoire entre Hegel et Braudel (Le dix-neuvième siècle à travers les âges), de son rejet de la "comédie" du monde partagée avec Céline, Baudelaire et Balzac, sans oublier sa fascination pour le phénomène d' « indifférenciation » née de la désacralisation (Entretiens avec René Girard) qui dissimule une violence sans précédent. La place de Muray dans le "débat" ou plutôt le "non débat intellectuel", l'aspect très particulier de son esprit satirique, toujours épris d'authenticité, sans oublier un glossaire de ses "concepts" phares achèveront d'éclairer le lecteur sur le "code" d'interprétation à donner à son langage et à son discours.

LES AUTEURS

Alain Cresciucci : Professeur émérite à l’université de Rouen, ses recherches portent sur le roman et les romanciers français contemporains : Antoine Blondin (Gallimard) ou Les désenchantés (Fayard)

François-Emmanuel Boucher : est directeur du Département d'études françaises du Collège militaire royal du Canada et doyen associé de la Division des études supérieures et de la recherche. Cofondateur du groupe Prospéro sur « Le politique du roman contemporain », il est l’auteur d’un ouvrage sur la rhétorique révolutionnaire et réactionnaire au tournant du XVIIIe siècle : Les révélations humaines.

Jérôme Couillerot : Doctorant en philosophie du droit à Paris II-Assas (Institut Michel Villey).

Laurent de Sutter : FWO Senior Researcher en théorie du droit à la Vrije Universiteit Brussel. Enseignant aux Facultés Universitaires Saint-Louis. Auteur de (Pornostars – Fragments d’une métaphysique du X ; De l’indifférence à la politique, PUF ; Deleuze – La pratique du droit, il dirige la collection « Travaux Pratiques » aux P. U. F.

Guillaume Gros : Historien (Framespa-Grhi, Toulouse 2) est l’auteur d’une biographie de Philippe Ariès (Presses Universitaires du Septentrion, 2008) et d’un essai sur François Mauriac (Geste éditions, 2011).

Hubert Heckmann : Ancien élève de l’ENS Ulm, il est maître de conférences à l’Université de Rouen

Alain-Jean Léonce : travaille dans le commerce équitable. Il prépare un essai sur Muray.

Isabelle Ligier-Degauque : Maître de conférences en arts du spectacle à l’Université de Nantes, elle a publié Les Tragédies de Voltaire au miroir de leurs parodies dramatiques : d’Œdipe à Tancrède, (Champion, 2007).

LES POINTS FORTS

-Toute la vérité sur la « fausse » image de Philippe Muray, devenu auteur mondain malgré lui.

-A la recherche des sources d’inspiration cachées du grand « contemporain ».

-La naissance d’un genre romanesque hybride, tourné vers le monstrueux d’une société fictive.

00:05 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; lettres, lettres françaises, littérature française, philippe muray |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 07 novembre 2012

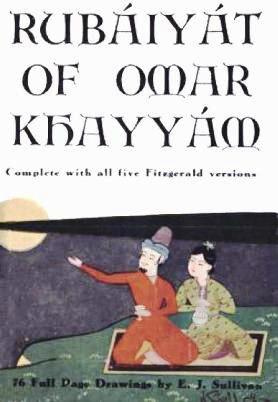

Omar Khayyâm

Omar Khayyâm – aperçu sur sa vie et ses principales œuvres

Hojjat al-Haqq Khâdjeh Imâm Ghiyâth ad-Din Abdoul Fath Omar Ibn Ibrâhim al-Khayyâm Neyshâbouri, plus connu sous son pseudonyme Khayyâm, naquit à Neyshâbour, ville située au nord-est de l’Iran actuel. On ignore la date précise de sa naissance mais la plupart des chercheurs penchent pour 1048. Il est néanmoins certain qu’il vécut de la première moitié du XIe siècle à la première moitié du XIIe siècle. Les historiens sont unanimes pour le savoir contemporain du roi seldjoukide Djalâl ad-Din et de son fils Soltân Sandjar. Savant remarquable de son époque, il choisit le pseudonyme de « Khayyâm » (qui signifie « fabricant de tente ») en référence au métier de son père qu’il n’a probablement pas exercé lui-même, contrairement à Attâr (droguiste) qui pratiquait lui-même le métier dont il porte le nom.

- Omar Khayyâm

Enfant et adolescent, Omar Khayyâm étudia sous la direction des grands maîtres de son époque tels qu’Emâm Mowaffagh Neyshâbouri, considéré comme le meilleur professeur du Khorâssân. La légende, fausse, veut que Abou Hassan Nezâm-ol-Molk, le célèbre vizir, et Hassan Sabbâh aient partagé l’enseignement de ce maître. Et ces trois hommes auraient convenu que celui des trois qui atteindrait le premier la gloire ou la fortune y introduirait également les deux autres.

Khayyâm étudia aussi la philosophie avec Mohammad Mansouri. C’est ce maître qui initia Khayyâm à l’œuvre et à la pensée avicenniennes, qu’il apprécia et continua d’étudier jusqu’à la fin de sa vie.

Il vécut plus tard à Samarkand où il écrivit deux traités. Il y écrivit aussi, avec l’appui d’Abou Tâher Abd al-Rahmân Ahmad, le juge suprême de Samarkand, son livre très important intitulé Risâla fi Barâhin alâ Masâ’il al-Jabr wa al-Moghâbila (Traité des démonstrations de problèmes d’algèbre). Il alla ensuite à Balkh, important centre scientifique de l’époque, pour y approfondir ses connaissances et bénéficier des grandes bibliothèques de cette ville.

A son retour à Neyshâbour, il était déjà reconnu en tant que savant. Le roi Malek Shâh l’invita à ce titre à faire partie de l’équipe chargée de la réforme du calendrier solaire. Il accepta et participa lors de ce projet, à la construction d’un observatoire à Ispahan. Il travailla aussi pendant quelques temps comme astrologue à la cour, sans pour autant croire à l’astrologie. Il travailla plusieurs années sur son ouvrage mathématique Risâla fi sharh iskhâl mâ min Mosâdirât Kitâb Oqlidos (Traité sur quelques difficultés des définitions d’Euclide). Après les morts de Malek Shâh et de son vizir Nezâm-ol-Molk, Khayyâm perdit ses mécènes et l’Etat arrêta de subvenir aux frais de l’observatoire de Khayyâm, qui mourut quelques temps plus tard à Neyshâbour.

Son tombeau se trouve au sud-est de Neyshâbour, près des tombeaux d’Attâr et de Kamâl al-Molk. On ne connaît pas la date exacte de la construction de son premier tombeau, qui fut de nombreuses fois changé au cours des siècles. Son tombeau actuel a été construit en 1962.

Khayyâm, mathématicien et astronome

De son vivant, Khayyâm était surtout connu comme mathématicien, astronome et philosophe. Ses études sur les équations cubiques sont remarquables et représentaient une découverte importante dans le domaine de mathématiques. Il traite ce sujet dans son traité le plus connu Risâla fi Barâhin alâ Masâ’il al-Jabr wa al-Moghâbila (Traité des démonstrations de problèmes d’algèbre). Il fut le premier mathématicien à déclarer qu’il était impossible de tracer des équations cubiques par le seul moyen des mesures et des boussoles et il se servit lui-même des tracés de coniques pour les résoudre. Il découvrit d’ailleurs que les équations cubiques ont plus d’une racine réelle. Il étudia également et commenta les œuvres d’Euclide et écrivit un traité sur quelques-unes de ses définitions.

Auteur d’études sur les nombres, il définit les nombres comme une quantité continue et présenta alors pour la première fois une définition des nombres réels positifs. Il signala aussi que du point de vue mathématiques, on pouvait diviser toute quantité en parties infinies.

Dans son ouvrage intitulé L’Histoire des mathématiques, Carl B. Boyer considère Khayyâm comme l’un des plus grands précurseurs de l’algèbre dans la période qui suit les mathématiques grecques et indiennes. Selon lui, Khayyâm connaissait le triangle connu aujourd’hui sous le nom de Pascal, bien avant celui-ci. Ernest Renan considérait aussi Khayyâm comme un érudit de mathématiques.

Khayyâm composa également Zidj-e Mâlekshâhi (Les tables astronomiques) et participa à la réforme du calendrier persan, à la demande du roi seldjoukide Malek Shâh. Khayyâm introduisit l’année bissextile et mesura la longueur de l’année comme étant de 365,24219858156 jours. L’année djalâli, ainsi réformée, est plus exacte que l’année grégorienne qu’on créa cinq siècles plus tard. ہ la fin du XIXe siècle, on calcula la longueur de l’année comme étant de 365,242196 jours et ce n’est qu’aujourd’hui qu’on tient la longueur de l’an de 365,242190 jours. Le calendrier solaire dont on se sert actuellement en Iran doit donc son exactitude à ce grand savant.

Khayyâm poète

Khayyâm, considéré de son vivant comme savant, est aujourd’hui célèbre pour ses poèmes. Peu de ses contemporains connaissaient ses quatrains et rares sont les historiens de l’époque qui le citent dans les anthologies de poètes. Le premier à le faire fut Emâdeddin Kâteb Esfahâni, dans son anthologie Farid al-Ghasr en 1193, soit presque une cinquantaine d’années après la mort de Khayyâm.

Khayyâm a exprimé ses sentiments et ses idées philosophiques dans de beaux et courts poèmes épigrammatiques appelés Robâiyât ; au singulier robâi, qu’on pourrait traduire en français, faute de terme propre, par le mot « quatrain ». Le robâi est composé de quatre vers, construits sur un rythme unique, le premier, le second et le quatrième rimant ensemble, le troisième étant un vers blanc. Le premier poète iranien connu pour ses robâi est Roudaki, mais ceux de Khayyâm occupent une place à part.

Le plus ancien exemplaire manuscrit des Robâiyât, actuellement conservé à Oxford, date de 1477. Il comprend cent cinquante-huit quatrains attribués à Khayyâm et rassemblés trois siècles après sa mort. Il existe tant d’exemplaires manuscrits de cette œuvre qu’il est aujourd’hui très difficile de savoir lesquels de ces quatrains sont vraiment de Khayyâm. D’ailleurs, le nombre des robâiyât varie d’un exemplaire à l’autre. Dans les manuscrits les plus anciens, les quatrains attribués à Khayyâm vont de 250 à 300. Mais plus on s’approche de l’époque actuelle, plus le nombre des quatrains attribué à Khayyâm tend à augmenter. La plupart des chercheurs attestent uniquement l’authenticité d’une centaine de ces quatrains. En 1934, Sâdegh Hedâyat prépara une édition comprenant les quatrains 56 et 78 à 143. Quelques années plus tard, les chercheurs littéraires Foroughi et Ghani publièrent une édition corrigée de 178 des quatrains. Parmi les autres recherches faites à ce propos, celle du danois Arthur Christensen est également remarquable. Celui-ci est l’auteur de deux ouvrages à ce propos : Les recherches sur les Ruba’iyat d’Omar Khayyâm, écrites en français et publiées en 1905 à Heydenberg, et Etudes critiques sur les Ruba’iyat d’Omar Khayyâm Khayyâm, en anglais, qui furent publiées à Copenhague en 1927.

Khayyâm au-delà des frontières de l’Iran

Khayyâm est aujourd’hui mondialement connu pour ses Robâiyât, traduits dans la plupart des langues du monde.

En Occident, le premier à l’avoir fait découvrir est l’Anglais Thomas Hide qui, dans son livre L’Histoire de la religion des Perses, des Parthes et des anciens Mèdes, traduisit en latin certains quatrains de Khayyâm et les publia à Oxford.

Au début du XVIIIe siècle, l’ambassadeur britannique à la cour de Fath Ali Shâh Qâdjâr publia une première traduction anglaise de certains quatrains de Khayyâm. En 1818, Joseph von Hammer Purgstall, l’orientaliste autrichien, dans son livre L’Histoire littéraire des Iraniens traduisit des passages de Khayyâm en allemand.

Cependant celui qui ouvrit le chemin de la célébrité de Khayyâm en Europe fut l’un des directeurs de l’école sanscrite de Calcutta qui fit connaître Khayyâm et ses idées à son élève Fitzgerald, à qui les Robâiyât doivent leur célébrité mondiale.